最近在看鄙视抢沙发的《地缘看世界》,真是受益匪浅,有了另一个角度认识世界。本文转载其中的一篇《欧洲地缘简明分析》(转自这里),稍加排版,按自已理解加一些标题,使其更具可读性。

1. 欧洲行政格局

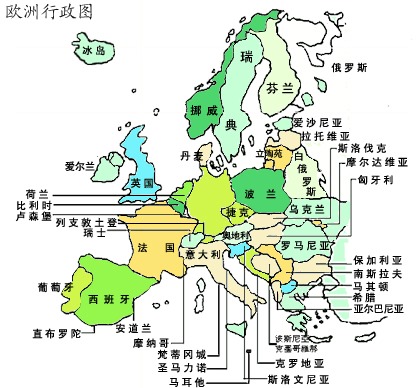

先来了解一下欧洲目前的行政格局,如下图所示:

图1:欧洲行政图

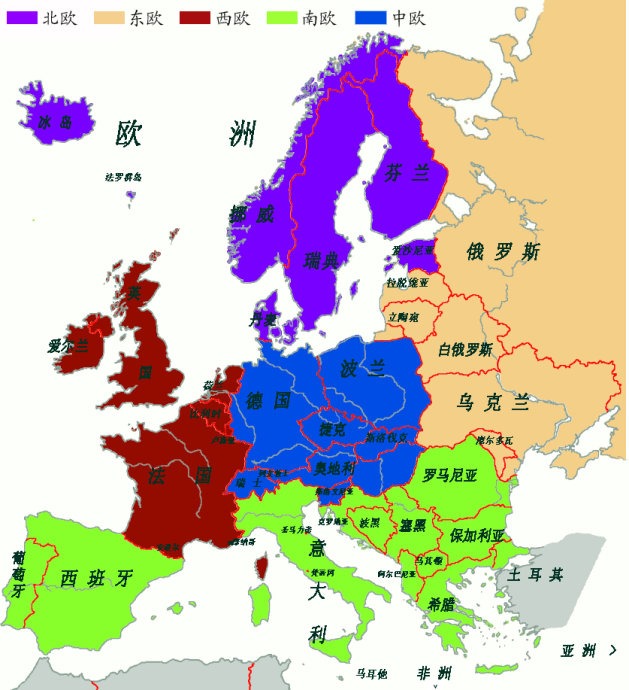

将一个地区按照方位划分出东、南、西、北、中五个区域并非中国人的专利。按照习惯,欧洲也被划分为这五个区域,即东欧、南欧、西欧、北欧、中欧。按照联合国的标准,这五个区域是怎么划分的呢?如下图为欧洲分区结构图。

图2:欧洲分区结构图

如果从历史的角度看,位于地中海北部的南欧国家无疑是欧洲最早的文明发源地。这一方面是因为它的纬度,相对较低的纬度带来的是较高的温度,居于其上的族群相比欧洲其他地区要更容易获得生存所需要的物资,因此也就更有余力发展文明所需要的其他要素;另一个地缘上的原因是因为南欧地区与亚非地区的文明中心距离更短。

2. 文明传播路线

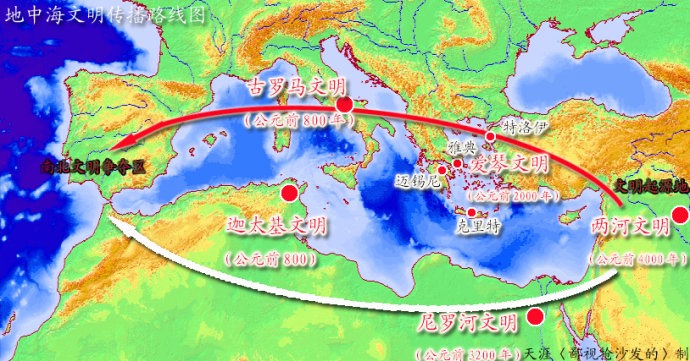

图3 地中海文明传播路线图

我们知道,人类文明的发源地是在阿拉伯半岛西北角的“两河流域”,发源时间约在公元前4000年,然后开始向四周传播。而在向西传播的过程中,由于地中海的存在,又被分为南北两线。北线主要在欧洲南部传播(包括小亚细亚半岛),这条路线由于阿尔卑斯山系的存在,海路成为了主要的传播途径,并依次诞生了爱琴文明(公元前2000年左右发源于克里特岛,后期亦被称之为希腊文明)、古罗马文明(公元前800年崛起)。

而文明的南部由阿拉伯半岛进入北非的文明传播路线,显然要平坦的多,因此我们会发现,尼罗河文明比之北线相对应的爱琴文明兴起的时间要早1000年左右(约公元前3200年)。而将文明继续向西传播之后,与罗马文明相对应的迦太基文明(公元前800年),成为了罗马人的死对头。

3. 宗教战争

地中海南北两线的文明之间的长期博弈,无疑在客观上促进了双方的交流,也使得双方(南欧、北非)在各自的大陆处于文明中心的位置。在进入公元纪年之后,伴随着基督教和伊斯兰教的兴起,各自被打上的不同的宗教烙印,从此地中海文明之争被视为了宗教战争。值得注意的是,宗教兴起传播的路线,与文明的兴起传播路线基本吻合,只不过起源地点稍微向南位移了一点而已。

而进入宗教战争时段之后,双方终极的争夺区域,也未能摆脱地缘的规律。地中海的西端——伊比利亚半岛(西班牙、葡萄牙所在地),成为了双方PK的主战场。控制了印度洋——太平洋航线的南线文明(阿拉伯人),在中世纪取得了战略优势,将伊比利亚半岛变成了穆斯林的领地。而后期穆斯林的鼎盛时期,突厥族的穆斯林(土耳其人)也从东线,试图进入了巴尔干半岛。

尽管欧洲的基督徒弟经过长期的战争,重新获得了伊比利亚半岛的主导权。但最终让他们与穆斯林重回战略平衡的是由于大航海时代的到来,地理大发现使得欧洲人将之前未曾发现的土地,都变成了自己的战略纵深,这也使得欧洲成为了世界的中心。

关于地中海文明的前世今生,如果展开的话,需要很长的篇幅。不过现在的重点并不在欧洲,因此对欧洲文明的地缘发展脉络只能点到为止。如果希望更深入的了解,可以按照这里所解读的文明传播的地缘路线,结合所提供的地图,去理解相关的历史资料。

所以,南欧是欧洲最早的文明中心,也是欧洲文明的起源地,只可惜现在的世界不属于他们了。欧洲最早的文明中心是在地中海北缘的南欧地区,如果按照东亚的情况,对于文明中心最大的威胁应该是来自高纬度地区。事实也的确如此,来自北欧的日耳曼人成为了南欧文明的终结者(罗马文明)。

4. 欧洲族群

与中国的情况不同的是,欧洲的大部分族群其实并不是一个统一体,就象所谓的“日耳曼人”并非特指一个民族,而是一个所有共同语言特点的“语族”,如果按照民族分,目前又可细分为斯堪的纳维亚民族、英格兰人、德意志人……等等。当然,他们相类似的并非只是语言,在人种及习俗上也有诸多相似之处。

提到日耳曼人,就不能不提到斯拉夫人。在上个世纪三、四十年代,由于希特勒将地缘学说“升华”成为了种族论,使得日耳曼人与斯拉夫人的矛盾变得世人皆知。在纳粹看来,斯拉夫人是仅次于犹太人的“劣等民族”。既然是劣等民族,当然也就不配拥有那么辽阔的土地,将他们从肉体上消失成为了“理所应当”的事情。

实际上日耳曼族系和斯拉夫族系之间的矛盾由来已久,和中国的情况一样,不同的地理结构孕育出不同的族群,而不同的族群又共同向中心地区渗透,在这种生存空间争夺战中,对抗和融合一直在进行中。在欧亚大陆的东部,东亚的封闭性使得融合成为了主流,绝大部分东亚地区被融为了一体;而欧洲地缘结构的开往性,让这种融合变得任重而道远,以至于今天仍在进行当中。

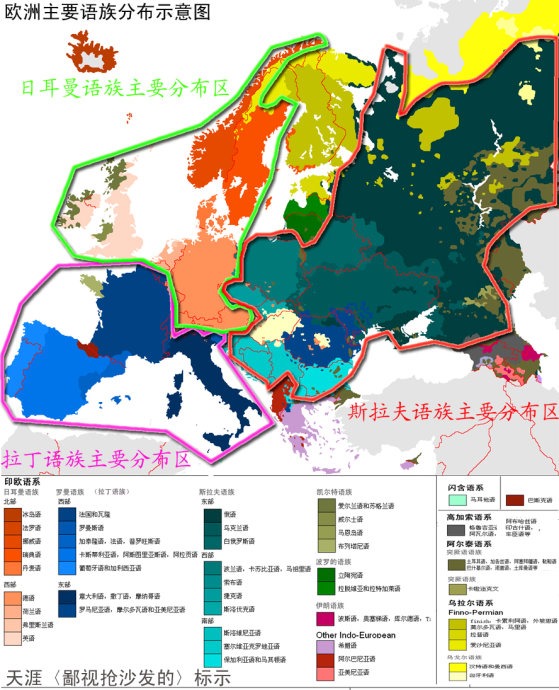

如果从大的方向来看,来自南欧的打丁语族、来自北欧的日卫曼语族,与来自东欧的斯拉夫语族,成为了欧洲大陆的三股主要地缘力量。这并非表示欧洲就不存在其他具有独立文化的语族(民族)了,只是他们并不是这个舞台的主角。

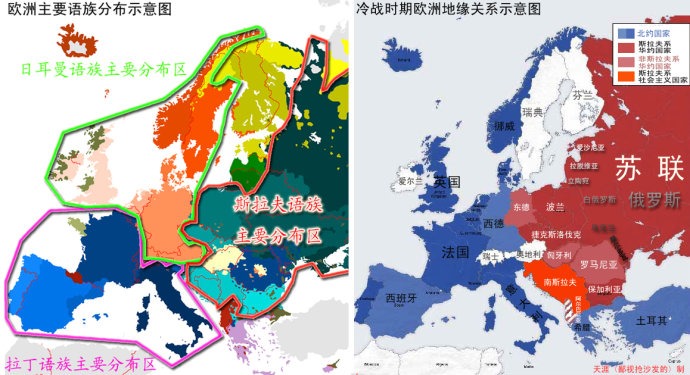

从下面这张《欧洲主要语族分布图》中大致可以看出这三大语族的博弈状况,也可以看到欧洲其他族系残余势力的分布状态。

图4 欧洲主要语族分布图

5. 地缘背景

在古典时期,对于南欧文明中心地缘压力最大的是来自北方的日耳曼人。而在东欧平原上的斯拉夫人长期以来并没有成为欧洲地缘舞台的主人,在很长一段时间,他们其实是与欧洲其他部分处在隔离状态的。这种分割的情况所造成的后果就是,无论是占据东欧平原的俄国人,还是其他欧洲人,很多时候谈到欧洲的概念时,并不会把俄国包含进去。

要了解这其中的地缘背景,先要了解一下欧洲的地理结构。

图5 欧洲的地理结构

从图上可以看到,来自北欧的日耳曼人的兴盛之地是中欧平原,而这一地区目前的主要国家就是德国和波兰,因此中欧平原又被称之为“波德平原”。在历史上,中欧平原的日耳曼人与北部斯堪第纳维亚半岛上的日耳曼人,显然存在着十分亲密的亲缘关系。我们并不十分确认,日耳曼人的祖先是发源于东欧平原之向,然后向四面扩散,还是先发源于斯堪第纳维亚半岛上,再向南部渗透。

不过对于古典时期的欧洲文明中心,亚平宁半岛(罗马人的根据地)来说,这些来自北方的日耳曼人,是对他们影响最大的边缘民族。

如果从地缘关系的远近来看,西欧平原与亚平宁半岛的关系也十分亲密。阿尔卑斯山是西欧、中欧两大平原与亚平宁半岛共同的分割线。从这个角度看,无论是征服与被征服,大家的机会都是均等的。

在罗马时代,占据西欧平原的是凯尔特,这一族群也被罗马人称之为“高卢人”,而现在生活于其上的法国人则继承了“高卢”这个标签,也许在法国人看来,这意味着他们是一个有些丰富历史底蕴的国家。不过事实上,法国人的主体已经不是凯尔特人了。

在罗马帝国最为辉煌的时期,西欧平原和中欧洲平原都是亚平宁半岛的属地。不过二者的结局并不相同,在南欧的文明开始衰弱之后,中欧平原的日耳曼人成为的欧洲地缘舞台上的主角。这很大程度是因为,他们与北欧的亲缘关系。也就是说,斯堪第纳维亚半岛能够为日耳曼人提供足够的战略纵深。而这些高纬度地区对于生活在地中海地区的罗马人来说,并不是一个适合生存的地区。西欧平原的凯尔特人也并非没有自己的后花园,在海峡的对面,大不列颠及爱尔兰岛也是凯尔特人的生存之地。不过,相比于斯堪第纳维亚半岛的严寒气候,早已习惯在地中海中游弋的罗马人,并没有觉得英吉利海峡是不可逾越的障碍。

在罗马人衰弱之后,来自中欧平原的日耳曼人同样将渗透目标锁定在西欧平原。而相比于阿尔卑斯山背后的亚平宁半岛,日耳曼人越过莱茵河进入西欧平原的难度要低的多。

西欧平原边缘地区的地理位置,使得生活于其上的凯尔特人并不象中欧平原的日耳曼人那样,总是会受到他们那些野蛮的北方亲戚的影响,换句话说就是西欧平原对于罗马文化的接受度会更高些。在罗马人退出西欧平原之后,居于其上的居民有理由觉得自己比日耳曼人更高一等,这种所谓的文化优越性甚至影响了进入西欧平原的日耳曼人,并一直延续至今(直到今天,法国人仍然认为自己是欧洲的文化中心,并以学习英语为耻)

这也使得日耳曼人尽管在种族上成为了西欧平原的主体,但所使用的语言也就是法语,却是属于拉丁语族的一支。当然,这种种族与语言错位的现象并非只存在于西欧平原。只不过西欧平原这种混搭的情况特别严重,即使是在族群的成分上,法国也是欧洲最为复杂的国家之一。尽管法国人认为这种造成这种结果的原因,是因为他们在文化上的优势有足够的吸引力。但实际上这只是他们的地理位置及地形特点,容易成为被征服对象的结果罢了(包括文化上的)。

6. 大不列颠及爱尔兰岛

在罗马人和日耳曼人的双重压力之下,凯尔特人的命运只能是成为欧洲的边缘民族。而他们最后的希望就在于西欧平原西面的外岛——大不列颠及爱尔兰岛上。说凯尔特人并不是在罗马人进入西欧平原之后才开始向外岛迁移的,只是在西欧平原连续遭受入侵之后,这两个岛屿成为了凯尔特人最后的避难所。

只是狭窄的英吉利海峡并不能阻挡罗马人的入侵,同样他也不能阻挡日耳曼人的渗透。从地理结构上看,大不列颠岛南部最先成为了欧洲民族入侵的地区。在罗马人之后进入大不列颠岛的日耳曼人,主要有两个部落,一个叫“盎格鲁”,一个叫“撒克逊”。以他们为主体这个岛屿南部成立的王国被叫作“英格兰”,而英格兰人也被称作“盎格鲁——撒克逊人”, “盎格鲁——撒克逊人”并非是唯一进入大不列颠岛的日耳曼人,在语言上已经拉丁化了的法属日耳曼人——诺曼人,后来又为英格兰补充了新鲜血液。而这支西欧平原上的日耳曼人实际上并非从中欧平原进入的那支,他们直接来源是斯堪第纳维亚半岛的日耳曼人(维京人)。

尽管在语言上已经拉丁化了的“诺曼人”与“盎格鲁——撒克逊人”的冲突不可避免。但相比于他们与凯尔特人之间的矛盾,这只能算是人民内部矛盾。相比于欧洲大陆,岛屿并不能为日耳曼人提供足够的战略纵深。或者说大不列颠及爱尔兰岛并没有足够的空间让日耳曼人在数量上达到压倒性的优势。尤其是先期进入大不列颠岛的“盎格鲁——撒克逊人”又很自然的阻止的新的日耳曼人(如诺曼人)染指他们的新领地。因此凯尔特人在欧洲的最西部获取了一定的生存空间。这些地区包括,爱尔兰岛,以及大不列颠岛北部的高地地区。如果多少关心一点欧洲历史,或者仅仅是对足球感兴趣的朋友,都会对“爱尔兰”“苏格兰”“威尔士”三个名词有印象。无论是在政治上,还是文化上,他们都是与英格兰具有同等地位的主体(最起码他们自己这样认为)。所不同的是,爱尔兰人已经将爱尔兰岛南部的大部分地区从英国独立出去了;而这四个族群之间的共同点就是,他们都是凯尔特人的后裔。所以如果你到英国去,很少会有人会以英国人自称,而是会告诉你自己是上述四个族群中的哪一部分。尽管在外人看来,这几个族群之间的区别并不大(苏格兰男人如果穿裙子会比较容易认),但在凯尔特人看来,这是他们抗争了千年所争取来的权力。

7. 欧洲的东部

现在再把视线投向欧洲的东部,去看看罗马人和日耳曼人你方唱罢我登场的时候,斯拉夫人在做什么?

由于东欧平原与蒙古高原是位于“欧亚大陆中心地带”两端的两个重要的地理单元,前者是欧洲游牧文明的发源地,而后者则诞生了亚洲游牧文明。如果按照东部的经验,东欧平原应该很早就和文明中心发生碰撞,并成为欧洲大陆的主要地缘力量之一。不过,世界上没有两件事情是相似的,东欧平原的地理位置,以及地形特点决定了他在大部分的古典时期,只能是欧洲地缘舞台上的边缘地区。

这一方面是由于古典时期前期,欧洲的文明中心在欧洲南部的亚平宁半岛。因此中欧平原上的日耳曼人能够直接与亚平宁半岛上的文明中心交流,这也拉升了日耳曼人的文明程度,并使之继罗马人之后,成为了欧洲大陆的主要统治者。而斯拉夫人如果希望从南欧获得文明的力量,巴尔干半岛南部的希腊文明是最为可能的方向。不过在希腊文明的高峰时期,他们显然对于向东扩张更有兴趣(比如亚历山大东征)。因此东欧平原错过了被动接受地中海文明的机会。当斯拉夫人向中欧平原渗透的时候,能够从斯堪第纳维亚半岛以及亚平宁半岛同时吸引力量的日耳曼人,则成为了斯拉夫人的拦路虎。

东欧平原成为配角的另一个原因则来自于欧亚大陆的另一端。在古典时期,东亚的文明程度明显要高于西欧。这一方面使得蒙古高原上的游牧民族更容易吸收到先进的技术;另一方面也使得他们总是会周期性的受到东亚农耕民族的反击,因此蒙古高原上的游牧民族有足够的力量和动机向西部渗透。尽管中亚能够成为他们下一个生存之地,但乌拉尔山脉西面的东欧平原所具有的吸引力更为巨大。

如果东欧平原能够拥有象蒙古高原这样的高度优势,那么无论是对抗中欧平原上的日耳曼人,还是阻击蒙古高原(或中亚)的亚洲游牧民族,都会更具有地理优势。只可惜东欧平原的海拔太低了,这使得它成为了一块夹心地,在大部分古典时期成为了亚洲游牧民族向欧洲腹地渗透的跳板。被称为上帝之鞭的阿提拉与成吉思汗就是其中最为著名的例子。

8. 斯拉夫人

说到斯拉夫人这个概念,其实也和日耳曼人的概念差不多,是一个在语言、习俗上相近的族群。按照地理位置斯拉夫人又可以分为东斯拉夫人、西斯拉夫人、南斯拉夫人。

就象北欧的日耳曼人会向南扩散一样,东欧平原上的斯拉夫也在向西渗透。由于地理上的邻近,中欧平原的东部(包括平原南部的山地)、巴尔干半岛的北部,都成为了斯拉夫人的渗透目标。而这三个斯拉夫族群,也正与这三个地理单元相对应。

东欧平原上的是“东斯拉夫人”,俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人是他们的主要成分,如果苏联不分裂,东斯拉夫人仍将生活在同一个政治体下,而现在三者之间需要重新磨合他们那“剪不断,理还乱”的地缘关系;渗透入中欧的是西斯拉夫人,主要有波兰人、捷克人、斯洛伐克人。有一段时间,捷克和斯洛伐克人组成了联邦,不过目前这三个民族都拥有自己的政治体;南斯拉夫人则分布在巴尔干半岛的北部,主要是塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛维尼亚人、马其顿人、保加利亚人。前面四个民族在二战之后,被整合成一个国家,名字就叫“南斯拉夫”,至于这个国家现在的命运,相信已经不用我多说了。保加利亚人之所以未加入这个“南斯拉夫民族联合体”,主要是他们的种族来源与其他四族不同,也就是说保加利亚人的发源地并不在东欧平原,而是在更为遥远的亚洲。在与斯拉夫人以及其他欧洲民族整合之后,成为了斯拉夫族群的一员,将之称为斯拉夫化的民族更为合适。这种情况在欧洲并非是孤立的,基于在大部分古典时期,欧亚大陆中心地带的地缘优势更多的体现在东方,因此从亚洲渗透至欧洲的游牧民族并非只有突厥人和蒙古人。芬兰人、匈牙利人、保加尔人(保加利亚人)都有些类似的经历,只不过一方水土养一方人,目前他们在基本都已经欧洲化了。所不同的是,芬兰人与匈牙利人在语言上仍然保有了自己的特色,由于在乌拉尔山脉两侧的欧亚大陆上,都有类似的语言存在,因此这一类语言也被归类为“乌拉尔语系”。

9. 意识形态之争

因为意识形态(包括宗教以及各种主义)之争在很多时候其实只是表象,或者说你选择什么样的意识形态跟你本身的地缘特性有关。就好象波斯人选择什叶派,俄罗斯人选择东正教都有很深的地缘背景一样。

对于持无神论观点的中国人来说,在详细解读宗教与地缘之间的关系这前,以宗教的例子来印证上述观点可能并不是那么直观。不过以“主义”为表现形式的意识形态却是我们所熟悉的。这一类意识形态的对抗高峰是冷战时期,而北约与华约两大集团之间的对抗是冷战的主要表现形式。虽然并不是所有的欧洲资本主义国家都加入北约,也不是全部的欧洲社会主义国家都加入华约,但我们仍然能够从中看出,这场影响了20世纪后半叶历史进程的意识形态之战,其中有什么样的地缘背景。

现在将《冷战时期欧洲地缘关系示意图》和《欧洲语言分布图》放在一起作比较,相信通过这两张图的比较,自然就会明白冷战的本质是什么。

图6 欧洲语言分布图与冷战时期欧洲地缘关系示意图

从上图中可以看出两点,一是俄国人的所谓“社会主义联盟”实际上是一场斯拉夫人的统一战争。由于罗马尼亚(拉丁系)和匈牙利(孤独的乌拉尔系)这两个非斯拉夫国家横亘在东、西〈斯拉夫〉与南〈斯拉夫〉中间,因此被整合进这个斯拉夫俱乐部也是必然的了。

这其中南斯拉夫的情况又有一点特别,在那个以铁腕著称的铁托完成了南〈斯拉夫〉四大民族的整合,并建立〈南斯拉夫社会主义联邦共和国〉之后,他们并不愿意就此接受东斯拉夫人的领导,也就是没有加入华约组织。这其中的地缘背景是,南斯拉夫联邦并不与苏联接壤,在两者之间还间隔了匈牙利和罗马尼亚这两个非斯拉夫系的“社会主义国家”。在这种情况下,南斯拉夫人并不会直接承受俄国人的压力,因此也就有了特立独行的资本。如果南斯拉夫也苏联直接接壤,那么情况就会完全不同了。如果对此持有疑问的问题,可以参看一下匈牙利和捷克斯洛伐克的下场(具体可参看“匈牙利事件”和“布拉格之春”的条目)。

保加利亚人也许有和南斯拉夫联邦同样的地缘优势,以保持独立性。如果我们仅仅将目光锁定在陆地上,这种想法并没有错误。只可惜保加利亚的东面是黑海,而黑海的另一面就是苏联。通过这个内海,俄国人仍然能够对保加利亚施加同样的地缘压力。

地理位置还决定了那个在南斯拉夫南部的,袖珍型的社会主义国家“阿尔巴尼亚”的行为更加特立独行。这个生活在南斯拉夫人与希腊人之间的山地民族,如果不是因为地形复杂,早就成为了其他巴尔干民族整合了。

从族属上来看,阿尔巴尼亚人并非斯拉夫人,他们之所以也选择了加入“社会主义”阵营,很大程度是受到了南斯拉夫人的影响。在历史上,南斯拉夫族对这个南方邻居的地缘压力是非常大的。因此阿尔巴尼亚人一开始还是选择了加入华约,以寻求俄国人的保护。不过他们最终发现,俄国人所显示出来的控制欲,同样让人感到不舒服。最终阿尔巴尼亚人的选择也是非常所有创造性的,他们将视线投向了遥远的东方,选择与中国成为了盟友,而当时的中国也为能够在欧洲找到这样一个类似“古巴”的棋子而感到兴奋。只不过,这种忽视了双方地理距离与地缘实力的组合,注意是不能长久了。而阿尔巴尼亚人最新的依附方向则是北约。

对于这样一个小国来说,这种“有奶就是娘”的务实做法也算得上是一种生存之道,对地缘格局实际上并没有太大影响。

10. 欧洲的整合

如果从历史的角度来看欧洲,整个欧洲的整合工作其实一直在进行当中,只不过这种整合工作与中国的形式有所不同罢了。能够保持自身独立性,又能够依据地缘关系共同面对问题的方式,是欧洲人所喜欢的。

在这种背景下,拉丁系与日耳曼系的国家达成了和解,而西欧平原在这其中起到了纽带作用。如果将东欧平原剥离出欧洲,我们会了现,西欧平原处在斯堪第纳维亚半岛、中欧平原、亚平宁半岛、伊比利亚半岛、大不列颠群岛之间。也就是说,除了巴尔干半岛之外,东欧平原以西的主要地理单元都与西欧平原相邻。或者说法国很大程度上是欧洲的中心,而他们兼具拉丁文化与日耳曼特性的地缘特点,也促成了两大地缘集团的融合。也许拿破仑企图以法国为主导,统一欧洲的想法有些不现实,不过从罗马时期就开始的地缘融合,让东欧平原以西的欧洲地区最终仍会以某种形式整合在一起。

尽管按照方位欧洲可以被划分为东、南、西、北、中五个区域,但实际上,在任何一个地区,这种纯粹以方位划分地理区域的做法都没有多少现实意义。一个国家并不会因为被划入某一个方位的地理区域,就必须与同一区域的国家保持密切的关系。当然,由于大家的地理距离较近,因此在地缘关系上的确有可能很紧密,但对于那些能够与其他地理区域接触的国家来说,显然有更多的选择。这就好象处在欧洲边缘的土耳其更愿意成为欧洲的一员,而不是与他那些穆斯林兄弟一样,安于其亚洲国家的身份。

在历史上,由于游牧民族的机动优势,东欧平原的地缘力量还是向西渗透了不少。这从斯拉夫人的分布上就可以看出。这并非完全是东欧平原自己的力量在作用。之前我们也分析过,相比蒙古高原,东欧平原在欧洲的地缘优势并不明显。不过欧亚大陆另一端的地缘博弈,在古典时期却经常影响到欧洲的地缘格局。无论是出于追逐牧场的主动西进,还是因为受到东亚农耕民族的反击而被迫西迁。亚洲的游牧民族都成为了推动东欧平原族群西进的主要动力。

而以日耳曼人为主的西部族群在成为了文明的继承者这后,在与来自欧亚大陆中心地带的野蛮民族的入侵过程中,也逐渐将东欧平原以外的整个欧洲逐渐接近了各自的关系。这其中甚至包括那些渗透至中欧和南欧的斯拉夫人。

就目前的情况看,欧洲的地缘博弈已经基本回归到地理分割线上了。也就是说从波罗的海到黑海的这条东、西欧地理分割线成为了东欧平原对抗统一了的西部欧洲的前沿阵地。如果我们仔细的观察欧洲的地形,就会发现这条地理分割线的合理性,一则由于波罗的海、黑海、地中海的存在,东欧平原以西的部分更像是一条伸入海洋的半岛,这使得西欧(指整个欧洲西部)西部的整体气质与东欧平原不同,或者说是更具开放性的海洋气质。而东欧平原的气质是标准的大陆气质,在大部分的古典时期,他们并没有想过海岸线的事情,即使是向西扩张,也意在那些能够成为牧场的土地。这种陆地思维所造成的后果就是,当俄国人开始意思到出海口的重要性时,那些沿海地区的非斯拉夫民族已经深深的扎下了根基。这一点在波罗的海三国身上尤为明显,无论是在沙皇时期,还是苏联时代,这一地区与斯拉夫人的融合始终不是那么顺畅。而当他们有机会脱离斯拉夫的的控制之后,便义无反顾的投入了西欧的怀抱。如果不是领先从德国人手中夺取的那块原属于东普鲁士的飞地——加里宁格勒,俄国人将在波罗的海无所作为。

而在南部的黑海,类似的情况也存在,尽管俄国人在黑海获得了大量的海岸线,但黑海进入地中海的出口——黑海海峡(又称土耳其海峡)却一直是为爱琴海周边国家所掌控。在小亚细亚半岛上的土耳其人丧失了他们绝大部分的欧洲领土之后,他们仍然尽全力保住了海峡对岸的伊斯坦布尔,为的就是控制这条海峡,并保留与欧洲的地缘关系。

如果俄国人能够再强大一个世纪,也许土耳其人会丧失黒海海峡的控制权。只不过现在俄国人已经很难再看到这一天了,苏联的解体让俄国人丧失了在欧洲扩张的能力。而土耳其与西欧的融合,更是让黒海对东欧平原的战略作用大打折扣。

如今,俄国人所能做的,就是抓住乌克兰和白俄罗斯这两个与俄罗斯人同属东斯拉夫族,亲缘关系最近的国家。一方面避免西欧洲对东欧平原的全面突破,为自己保留可控的缓冲之地;另一方面也是不希望完全放弃黒海的发言权。不过,现在占据主动的是西欧,因此,这两个俄国人在欧洲最近的天然盟友也产生了分化。白俄罗斯的形势仍然在俄国人的掌控之中。而地理位置更为重要,能够影响俄罗斯黑海利益的乌克兰却出现了变数。这一点也很好理解,相比于内陆国的白俄罗斯,乌克兰在黑海上的港口使之更容易与西欧乃至整个海洋国家联盟发生联系。最为现实的就是乌克兰如果想通过海路与世界其他地区沟通,已经与西欧融为一体的土耳其就是一个必须面对的问题。

因此,乌克兰的政局在最近几年一直不稳定,处在西欧与东欧平原交界处的位置,以及乌克兰在地缘上所具备的海洋属性,都是这一切的根源所在。至于是否选一个美女做总统,并不会是问题的关键。

如果从地缘结构和地缘关系上来看,俄国人希望控制乌克兰的想法很难实现,即使在某一时段新俄的势力上台,但长期来看,俄国人丢失乌克兰是不可避免的。

其实俄国人对于乌克兰和白俄罗斯加入欧盟的反应远没有他们加入北约的反应大,前者与后者最大的区别就在于没有美国参与。也就是说,如果俄国人仅仅要面对西欧,他们并不会感到压力特别大。而当美国能够直接指挥乌克兰和白俄罗斯,对于俄国人来说才是真正的灾难,特别是当这个组织带有明显的军事属性时。

对于俄国人来说,釜底抽薪的办法就是加入欧盟,也与西欧融为一体。而时机的选择则要在美国彻底衰弱时,最起码要衰弱到西欧能够独立掌握自己命运的时候。对于地处欧亚大陆中心的俄国人来说,他们十分清楚自己的命运必须和一个边缘地区捆绑在一起,才会有希望。尽管俄国人现在的选择是中国,但从地缘融合的角度来看,欧洲显然才是东欧平原的希望所在。假设北美不再有力量控制西欧,俄国人则有信心和实力在新欧洲中成为主角之一。而整合好的欧洲,加上俄国辽阔的亚洲领土,将使欧洲成为地球上最重要的地缘力量。

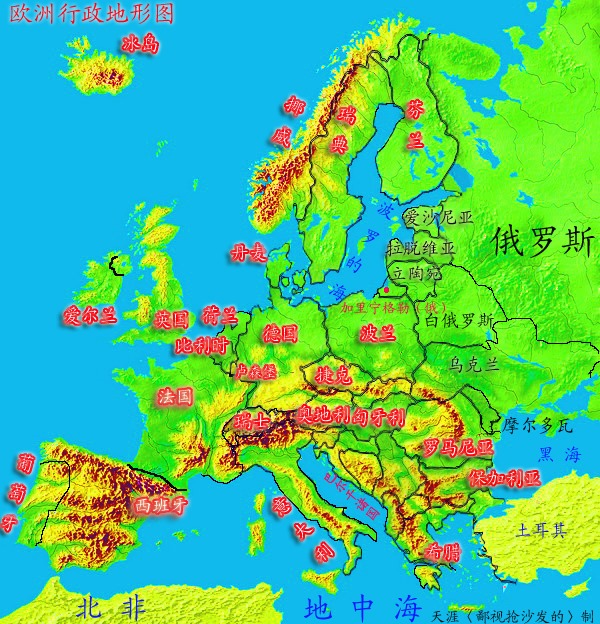

以上可能性只是基于地缘的角度作出的推断,真正走到这一步,还需要看美国的情况。不过如果哪一天,俄国领导人在某个重要的场合,试探性的提出加入欧盟的想法时,我们并不需要为此感到惊奇(附欧洲行政地形图如下)。

图7 欧洲行政地形图